- JEPAA Member

- Tanka

- Takako Hasumi

- 短歌

- 蓮見孝子

© 2024 Takako Hasumi.

SCROLL

Portfolio /作品一覧

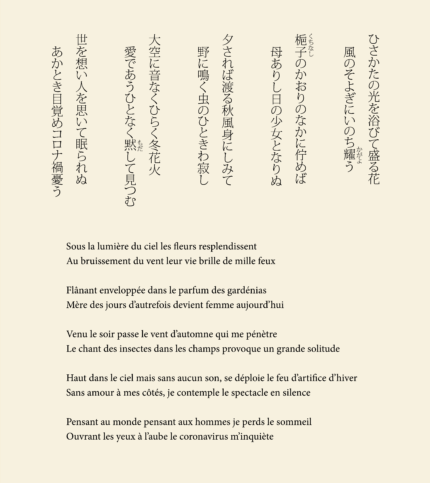

- ’21シンガポール出展作Ⅱ/5Tankas(JP /EN)

- ’22ケベック出展作Ⅰ/5Tankas(JP /FR)

- ’22フランス出展作/5Tankas(JP /FR)

view more

Interview article /対談記事

大好きな人たちに捧げる愛の詠歌

その美しき日々を語る

蓮見孝子(以下 蓮見):ゲルマーさんには昨年の日本ヨーロッパ北米3カ国合同交流展でお会い出来なかったので、今回はぜひお会いしたいと思っていました。

ゲルマー・トモコ(以下 ゲルマー):そう思って頂いていたなんて嬉しいです。今日はその時の展覧会の作品を持ってきて下さったということで、ぜひ解説いただけないでしょうか。

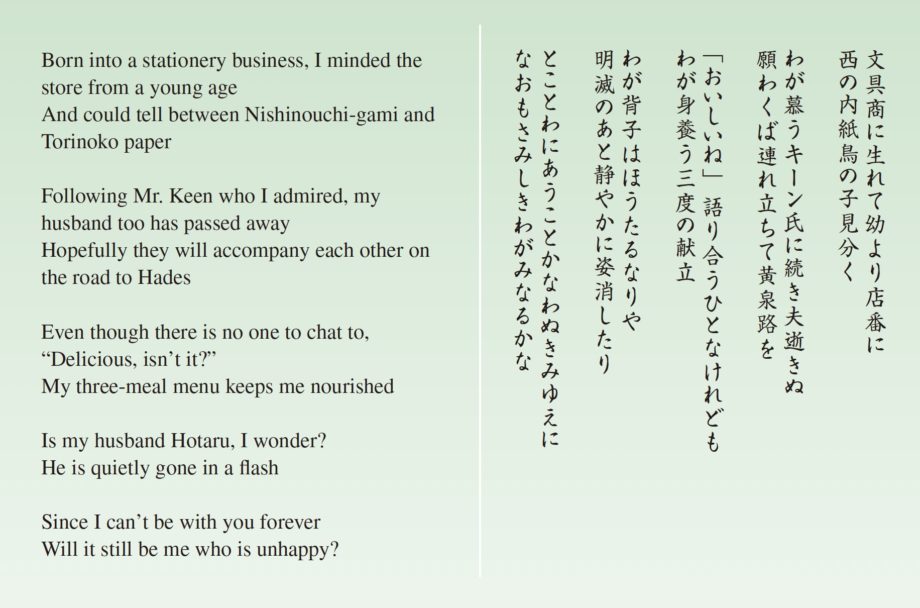

蓮見:はい、この中の「わが慕うキーン氏に続き夫逝きぬ願わくば連れ立ちて黄泉路を」は日本文学者のドナルド・キーン先生(1922-2019 アメリカ合衆国出身の日本文学・日本学者。コロンビア大学名誉教授。)と夫に対して詠んだ歌です。キーン先生には人づてでお手紙を渡したことがあり、ご本人の手元に届いてくれたら十分と思っていたのですが、その後先生から直筆のお手紙を頂いて、今では私の宝です。それからも何度かキーン先生にはお手紙を送らせて頂きました。でも 3 年後に夫が病に倒れまして、余命 2 ヶ月との宣告を受けました。少しでも延命をと祈っていたのですが、宣告から 2 ヶ月足らずで旅立ってしまいました。その時連絡を受けて病院に急いでいるさなか、新潟県の友人からキーン先生が亡くなられたと知らされて…2 月 24 日のことです。図らずも同じ日が命日になるのも、何かご縁があるのかもしれませんが、その日はただキーン先生と主人、2 人で連れ立ってあの世へ行ってほしいと願うばかりで、後日その思いを歌にしました。ところがこの歌が選者賞をいただいたのです。詠んだ時はボロボロ泣きながら、その後も読み返すたびに泣いていました。それが思いがけず選者賞という形で評価されまして、表彰された時も壇上で涙がこみ上げてきて泣いていましたね。そして、本気の悲しみ、真実の感情は、間違いなく他の人にも伝わるのだと痛感しました。

ゲルマー:憧れの人と最愛の人を一度に亡くされた悲しみがどれほど辛いか、想像を絶するものがあると思います。でも歌を通して自分の感情と向き合う姿勢には、ただただ頭が下がります。

蓮見:次の歌「「おいしいね」語り合うひとなけれどもわが身養う三度の献立」は食卓のことを詠んだ歌です。以前はその日の献立について、夫とあれこれ話すのが楽しみでしたが、今は独りご飯を食べています。仏壇にご飯とお水を供えていますが、いざテーブルに座ると向かい合う相手もいなくて。寂しさはとても堪えられませんね。

それでも食事は人間の体を作るものだから、しっかり摂らなくてはと思うんです。だってもし自分が死んだら、夫のことを覚えていて下さる人もいなくなり、完全に世の中からその存在が消えてしまいます。ですから自分はできるだけ長生きして、夫のことを思い出したり、他の人に話していきたい。少しでも夫が生きていた事実をこの世に留めておきたいんです。

ゲルマー:大事な人を失った苦しみは、何気ない日常の方が強く感じますよね。この歌は生きていくという使命感が愛情に裏打ちされていて、その一途な思いはたくさんの人の心を動かすと思います。ドイツと日本で文化は全く違いますが、それを感じる心、喜怒哀楽は同じです。ですから蓮見先生の作品の良さはどこの国でも通じます。共通の気持ちです。

蓮見:ドイツといえば、父親はゲーテが好きで、私はハイネが好きでした。やはり私たち親子は文学が好きなんですね。日本の古典だと「平家物語」とか「奥の細道」とか好きで、暗記をしていました。“ 三つ子の魂百まで ” とか、全く忘れることがなく、今でも暗唱することができます。また赤穂浪士のドラマを父親と見ていた時のことですが、討ち入り後に四十七士の大石内蔵助の長男、15 歳の主税が机に向かっているシーンがありましてね、もうすぐ切腹打首になるのになぜだろうと思ったのですが、父親は「もう将来の先が見えているからこそ、生きている間だけでも一生懸命に本を読みたい」と主税が語っていたことを教えてくれて、ぐっと胸に来るものがありました。振り返ると、人生その時々の父の言葉が胸に残っていて、私を形成しているんですね。

ゲルマー:本当に蓮見先生の人生って、文学に彩られていますよね。とても辛い思いもされてきたとは思うのですが、でも私はお話を聞きながら、とても美しく輝いていらっしゃると感じました。最後になりますが、今後の目標などお聞かせ願えますか。

蓮見:やはり作品を出展する時には、その場所にあった歌を詠みたいと考えています。今日ゲルマーさんとお話しして、出展する国の人たちも日本の短歌に心を寄せて、会場に来てくださるということをお聞きして、とても嬉しくなりました。私もその国の人々の心に響く短歌、そこに自分の気持ちも率直に表せる短歌を詠んでいきたいと思います。

ゲルマー:本当にありがとうございます。私もこの先生の思いをしっかりと伝えられるよう努力していきたいと思います。

(2022年特別対談 蓮見孝子×ゲルマー・トモコ)

Speaking of glorious days of love poems, dedicated to those we love

Takako Hasumi: I didn’t get a chance to meet with you at the Japan-Europe-North America Joint Exhibition last year, so I was really looking forward to meeting you this time.

Tomoko Germar: That makes me glad. As you brought your works from that exhibition with you today, I was wondering if you could explain them to us.

Hasumi: Yes, this is a poem I wrote for Mr. Donald Keene, a scholar of Japanese literature, and for my husband:“I pray that my husband, recently passed away, will travel with the admirable Dr. Keene into the underworld”.(Donald Keene. 1922-2019. Scholar of Japanese literature and Japanese studies from the United States. Professor emeritus at Columbia University.) I had sent Dr. Keene a letter, passed on through a friend, and thought it would be enough if it had reached him, but later I received a letter from him in his own handwriting, which is now something I treasure. After that, I sent letters to Dr. Keene several times. Three years later, my husband fell ill and was told that he had only two months left to live. I prayed for him to live as long as possible, but he passed away less than two months after that pronouncement.As I rushed to the hospital after receiving the call, I was informed by a friend in Niigata Prefecture that Dr. Keene had passed away. It was February 24. On that day, I wished only that Dr. Keene and my husband would travel to the other side together. Some days later, I wrote a poem expressing this feeling. However, this poem was selected for an award. I wrote the poem in tears, and I cried every time I read it again. When I received the award, which was unexpected, I was crying on the stage, tears welling up in my eyes. And it made me sharply aware that genuine sadness and true emotions can definitely be conveyed to others.

Germar: I think it is unimaginably painful to lose someone you admired and someone you loved at the same time. But I’m humbled by the way you face your feelings through your songs.

Hasumi: The next poem, titled“People say to each other‘Delicious, isn’t it?,’but it’s three meals a day that sustain me,”is about the dining table. I used to enjoy talking with my husband about what we’d eat each day, but now I eat alone. I offer rice and water at the Buddhist altar, but when I sit down at the table, no one is facing me. The loneliness is quite unbearable. Even so, I feel that I have to eat properly because food sustains the human body. If I were to pass away, there would be no one left to remember my husband, and he would disappear completely from the world. So I want to live as long as I can and remember my husband and tell others about him. For as long as I can, I want to keep alive the fact that my husband once lived in this world.

Germar: We feel the pain of losing a loved one even more strongly in mundane life. This poem is about the mission to live, backed up by love, and I think this single-mindedness is sure to move the hearts of many. The cultures of Germany and Japan are completely different, but the feelings of joy, anger, sorrow, and pleasure are the same. So I think the quality of your works can be understood in any country. These feelings are shared.

Hasumi: Speaking of Germany, my father liked Goethe and I liked Heine. I suppose we both enjoy literature. For Japanese classics, I liked the Tale of the Heike and The Narrow Road to the Deep North, and I memorized them. After doing so, I can still recite them to this day without forgetting a single thing. I was watching a drama about the 47 Ronin with my father, and there was a scene in which Chikara Oishi, one of the 47 Ronin, was sitting at his desk after the raid. I wondered why, since he was about to be ordered to die by seppuku. I was deeply moved when my father told me Chikara’s words: “While I’m alive, I want to read as widely as I can, because I already know the path that lies before me.”Looking back, those words from that time in my life have stayed with me, and have formed me.

Germar: Your life is truly colored by literature, isn’t it? I know that you have gone through some very difficult times, but as I listened to your story, I felt a radiant shine. Finally, could you tell us about your future aspirations?

Hasumi: When I’m going to exhibit work, I like to compose poems appropriate to the place where they will be exhibited. I was very pleased to hear from you today that people from the hosting countries also visit these exhibitions, as they are very interested in Japanese tanka poetry. I like to compose tanka poems that people in those countries will enjoy hearing, and I also like to compose tanka poems that honesty express my own true feelings.

Germar: Thank you very much. I will be sure to faithfully convey your thoughts to the audience.

( Special Talk Session in 2022, Takako Hasumi and Tomoko Germer)

家族への愛、命への感謝、 平和への想い…日常を綴る珠玉の歌

カトリン=スザンネ・シュミット(以下 シュミット):蓮見先生の作品はベルリンや、パリでも拝見させていただいていました。本日はご本人にお会いできて、とても嬉しく思います。

蓮見孝子(以下 蓮見):こちらこそ光栄です。日本でお仕事もなさっていたと聞いていたのですが、日本語がとてもお上手ですね。

シュミット:ありがとうございます。しかしコロナでなかなか日本に来ることができなかったので、むしろ多くの言葉を忘れてしまったように思います。早速ですが、今回の池袋展でも素敵な作品をご出展下さり、ありがとうございます。このように短歌を詠まれるようになったのは、いつ頃からでしょうか?

蓮見:実際に短歌を始めたのは 11 年前です。実家が書店だったので、文学はジャンルを問わずに大好きでした。店の棚から父親に許可をもらって売り物の本を借りて読むのが楽しかったのをよく覚えています。その頃は詩のノートに詩を書きつけていた位です。でも 11 年前に東日本大震災が発生しましてね。あの衝撃的な大惨事を目の当たりにして、それが自分だったらどんな思いをしてこの場にいるんだろうというふうに思って歌を作ったんですね。そして、その歌が思いがけず短歌大会で特選をいただいたのです。その時ちゃんと勉強して短歌をやってみようと思って、今に至っています。

シュミット:それで現在の活躍というのは素晴らしいと思います。11 年は決して長いとは思いませんが、蓮見先生は子供の頃の読書経験が生きているのでしょうね。逆に、今度はお子さんに自分が学んだことを教えたりされているのでしょうか?

蓮見:娘が二人いますが、短歌は詠まないですね。意味や内容などもなかなか理解するのは難しいようです。私が詠んだ歌が掲載された本などを渡してもあまり興味なさそうですし、説明をしなければわからないことの方が多いです。

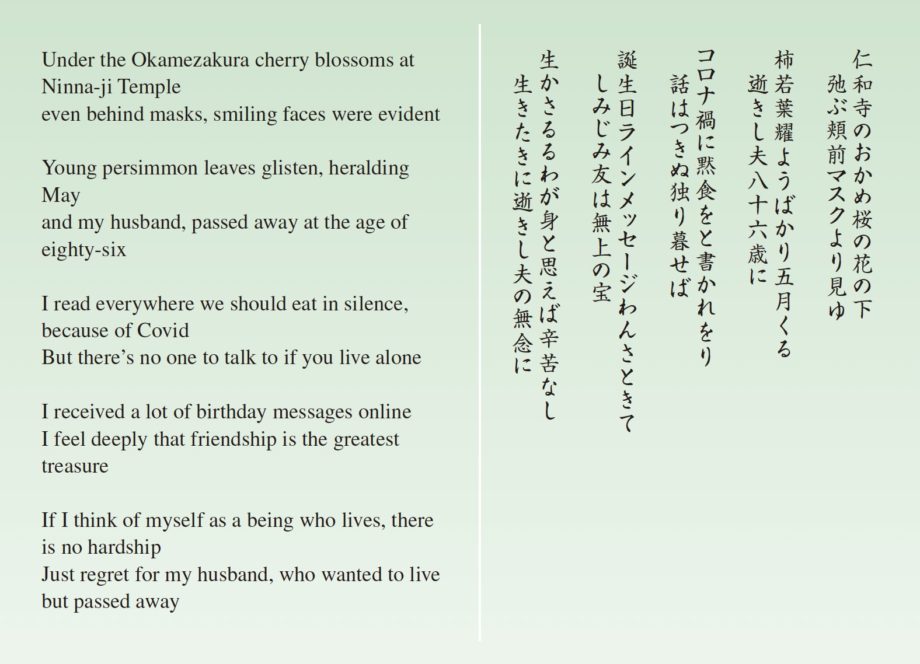

シュミット:確かに私も、詩や短歌など、読んでみても完璧に理解できているという自信はありません。しかし読む時は、必ず作者の心を見つけるように意識しています。例えば今回ご出展いただいている「仁和寺の—」の歌だったら、桜を見た時、とても嬉しい、明るい気持ちになられていたのではないか、とか。この旦那さんのことを詠んだ句では、作者である蓮見先生の寂しさと、感謝の思いがありますね。大切な人を失った悲痛な気持ちは、私にもよくわかります。にも関わらず誕生日におめでとうと思えるのは、おそらく一緒に過ごした時間がかけがえのないものであり、今も蓮見先生の一部になっているからではないでしょうか。私の 89 歳になる母も、父を 7 年前に亡くしました。二人が生きている時はいつも喧嘩ばかりでしたが、今彼女は父のためにいつも花を飾っています。母の頭の中には、いつも父がいるのだと思います。

蓮見:たとえ亡くなっても、思い出してくれる人がいれば、その人はまだ死んでないということですよね。この第 5 首も夫を題材としているのですが、(夫は)まさか死ぬとは思っていなかったんですよね。きっと無念だったと思うし、悔しかったと思います。生きている間にどんな苦労や辛いことがあっても、死ぬことに比べれば小さなものですから。とにかく今は、頑張って夫の代わりに生きていかなければと思っています。

シュミット:そのとおりだと思います。私たち生きている人間が今を生きていくことを幸せだと理解しなくてはいけませんね。蓮見先生はこれからの人生を生きていく上で、何かやっていきたいこと、思い描いていることなどはありますか?

蓮見:平和を願う歌を詠んでいきたいですね。今、ロシアのウクライナ侵攻で多くの命が奪われています。私にできることと言いますと、やはり短歌を詠むことだと思いますので、歌に平和の願いを込めて、少しでも多くの方と気持ちを共有していきたいですね。

シュミット:ドイツでもウクライナ情勢について多くの人々が支援活動に取り組んでいます。芸術家や文学者は、作品を通して思いを発信することが、何よりの応援ではないでしょうか。私も蓮見先生のように創作を通して平和に貢献する方々をサポートしていきたいと思います。共に頑張りましょう。

( 2022年特別対談 蓮見孝子×カトリン=スザンネ・シュミット)

Love for Family, Gratitude for Life, Hope for Peace… Beautiful Poetry That Depicts Everyday Life

Katrin-Susanne Schmidt: I’ve seen your works in Berlin and Paris. I’m very pleased to be able to meet you in person today.

Takako Hasumi: It’s an honor to meet you, too. I heard that you also worked in Japan, and your Japanese is very good.

Schmidt: Thank you very much. But I think I’ve forgotten a lot of words as I wasn’t able to come to Japan due to the COVID-19 pandemic. Now, I’d like to thank you for exhibiting your wonderful work at the Ikebukuro exhibition. Could you tell me when you started composing tanka poems like this?

Hasumi: I actually started writing tanka poems eleven years ago. My family owned a bookstore, so I loved literature no matter what the genre was. I vividly remember how I enjoyed reading books that were being sold from the store shelves by borrowing them with my father’s permission. But at the time, I was only writing down poem in a notebook. However, eleven years ago, the Great East Japan Earthquake occurred. Witnessing the shocking daily life that people lived after it led me to write a poem where I thought about how I would feel if I was in their place. Afterwards, the poem unexpectedly won a special prize at a competitive exhibition. Because of this, I decided to study properly and try to write tanka poems, which I still do up to now.

Schmidt: I think that’s why your current work is wonderful. I don’t think eleven years is a long time, but your childhood reading experience is probably working to your benefit. Conversely, are you now teaching your children what you have learned?

Hasumi: I have two daughters, but they don’t write tanka poems. They seem to find it quite difficult to understand the meaning and content of tanka poetry. Even when I give them a book that contains the poems I wrote, they don’t seem very interested, and are unable to understand a lot of things unless I explain them.

Schmidt: It’s true that I’m not confident in my ability to fully understand modern and tanka poems when I read them. However, when I do read such poems, I always try to find the feelings of the author. For example, if I read the poem“--- of Ninnaji-Temple”, which you are now exhibiting, I’d think that you were feeling very happy and cheerful when you saw the cherry blossoms. In this haiku poem about your husband, you express feelings of loneliness and gratitude as the author. I, too, am familiar with the heartbreak of losing a loved one. Despite your loss, you still wish him a happy birthday as the time you spent together is irreplaceable, and he is still a part of you. My eighty nine year old mother also lost my father seven years ago. When he was alive, all they did was quarrel, but now she always arranges flowers for him. In my mother’s head, she thinks that my father is always here.

Hasumi: Even if a person passes away, they still live on if someone remembers them. I also wrote this fifth poem based on my husband, but I never thought that he would pass away. I must have felt regret and frustration. No matter what hardships and difficulties I faced while he was alive, they were all miniscule compared to his death. Anyway, I now think I have to do my best to live on his behalf.

Schmidt: I completely agree. We must understand that it’s a blessing to be living in the present. Do you have anything you want to do or envision in your future life?

Hasumi: I want to write poems that contain a hope for peace. At present, Russia’s invasion of Ukraine has claimed many lives. What I can do for sure is write tanka poems, so I’d like to share my feelings with as many people as possible by expressing my hope for peace through poems.

Schmidt: In Germany, many people are also working to support the situation in Ukraine. For artists and writers, the best way to support is to convey their thoughts through their works. I, too, would like to support those who contribute to peace through creative work like yourself. Let’s do our best together.

( Special Talk Session in 2022, Takako Hasumi and )

Profile /経歴

蓮見孝子 Takako Hasumi

1943年

日欧宮殿芸術協会会員

作品出展国遍歴(JEPAA関連事業):ドイツ、フランス、ベルギー、カナダ他

Born: 1943 , Japan

Affiliate Group: JEPAA

Exhibition of Works(JEPAA): Germany, France, Belgium, Canada…